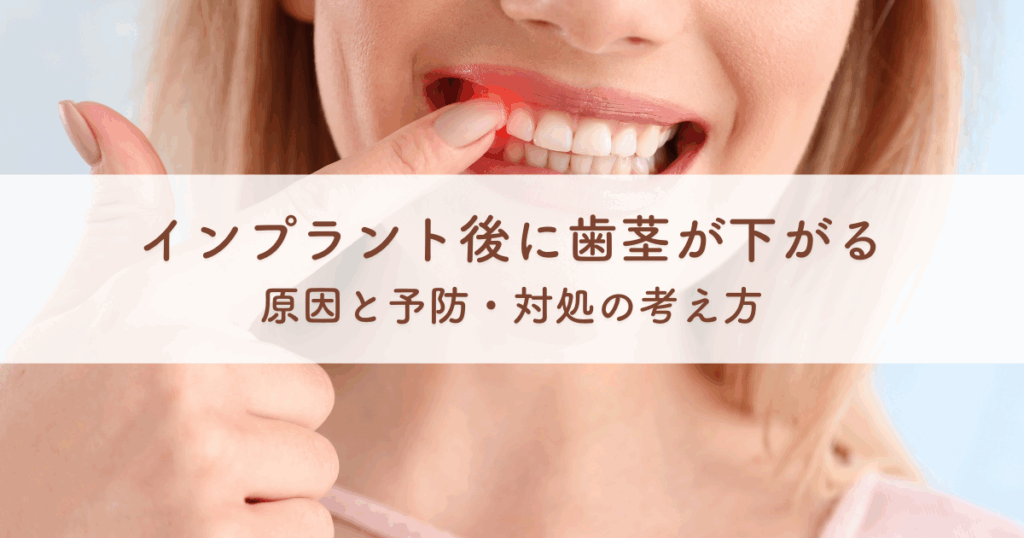

インプラント治療を終えたあと、「歯茎が下がってきた気がする」と感じたことはありませんか。

見た目の変化や違和感に不安を抱く方も多いでしょう。

実は、インプラントの周囲の歯茎は天然歯よりもデリケートで、下がるリスクが存在します。

原因を正しく知り、適切にケアすれば、その進行を防ぐことも可能です。

今回は、歯茎が下がる理由とその対処法についてご紹介します。

インプラント後に歯茎が下がる原因とは

*強すぎるブラッシング圧や不適切な清掃

歯茎が下がる最も身近な原因の一つが、過度なブラッシングです。

硬い歯ブラシを使い、力強く磨きすぎると、歯ぐきの組織が傷つき、後退してしまいます。

また、歯間ブラシのサイズが合っていなかったり、磨き残しが多いと、歯茎に炎症が起こりやすくなります。

丁寧に磨いているつもりでも、方法を誤ると逆効果になることがあるのです。

*骨吸収や歯茎の厚みが足りないケース

インプラントは骨に埋め込まれるため、その周囲の骨量や質が重要です。

しかし、骨が徐々に吸収されると、それに伴って歯茎も下がっていきます。

特に歯茎が薄いタイプの人は、インプラント周囲の組織が安定しづらく、変化が表面化しやすい傾向にあります。

事前に歯茎や骨の状態を診断することが不可欠です。

*インプラントと天然歯の構造的な違い

インプラントには天然歯のような「歯根膜」がありません。

この膜は血流や免疫機能を担っており、歯茎の健康維持に重要な役割を果たします。

そのため、インプラント周囲の歯茎は炎症に対する耐性がやや低く、下がりやすい状態にあります。

この構造上の違いが、インプラント特有の課題となっています。

歯茎が下がることによる影響とリスク

*見た目の変化と審美的な問題

前歯など目立つ部分の歯茎が下がると、歯と歯茎の境目に段差が生じ、金属の土台が見えてしまうことがあります。

これにより「インプラントをしていることが目立つ」「見た目が不自然」と感じる方が増えます。

審美性を重視してインプラントを選んだ方にとっては、大きな心理的負担になりかねません。

*インプラント周囲炎や感染リスクの増加

歯茎が下がると、インプラントの表面が露出しやすくなり、プラークが付着しやすい状態になります。

これにより「インプラント周囲炎」と呼ばれる炎症性疾患が発症するリスクが高まります。

進行すると骨が吸収され、最悪の場合インプラントが脱落する恐れもあります。

予防と早期対応が重要です。

*食べ物の詰まりや知覚過敏のような不快症状

歯茎が下がることで、食べかすが隙間に入り込みやすくなり、清掃が難しくなります。

また、歯の根元が露出していくことで、冷たい飲み物や風に敏感になるなど、知覚過敏に似た症状が出ることもあります。

日常的なストレスにつながるため、軽視すべきではありません。

インプラントの歯茎下がりを防ぐためにできること

*ブラッシングの方法とメンテナンスの習慣化

柔らかめの歯ブラシを使い、優しい力で丁寧に磨くことが基本です。

とくに歯と歯茎の境目は汚れがたまりやすいため、角度をつけて磨くのが効果的です。

また、フロスや歯間ブラシも正しいサイズと方法で使用することで、清掃効果が高まり、炎症の予防につながります。

毎日のセルフケアとともに、定期的なプロのケアも欠かせません。

*歯茎に優しい補綴デザインや材質の選択

インプラントの上部構造(被せ物)は、見た目だけでなく歯茎とのなじみ方も重要です。

素材や形状によっては、歯茎に刺激を与えたり、清掃が難しくなることもあります。

治療の際には、歯茎の状態や厚みに応じて適切なデザインを選ぶことで、長期的な健康維持が期待できます。

*歯科医院での定期検診と早期対応の重要性

歯茎の変化は自分では気づきにくいため、専門的なチェックが必要です。

定期検診では、インプラントの安定性や周囲の歯茎の状態を確認し、初期段階での炎症や後退を発見できます。

早期に対応すれば、トラブルを未然に防げる可能性が高まります。

通院の習慣を持つことが、結果的にインプラントを長持ちさせることにつながります。

まとめ

インプラント後の歯茎下がりは、ブラッシングの方法や骨・歯茎の状態など、複数の要因によって起こり得ます。

見た目の変化だけでなく、炎症や不快症状のリスクも伴うため、注意が必要です。

日常のケアを見直し、定期的な歯科受診を続けることで、歯茎の健康を守ることができます。

インプラントを長く快適に保つためにも、早めの対処と予防を心がけましょう。

ご予約はこちら

ご予約はこちら

LINE相談

LINE相談